Ormai la quasi totalità degli

scienziati è concorde nel considerare fondamentalmente corrette le teorie cosmogoniche

del Sistema Solare cosiddette nebulari, cioè quelle che fanno riferimento ad

un’origine comune del Sole e dei pianeti, origine riconducibile al frazionamento ed

alla successiva evoluzione di un’unica nebulosa primordiale.

Tali teorie sono concordi nell'ipotizzare un accrescimento graduale, con ritmi evolutivi

differenziati, sia del Sole che degli altri corpi celesti del Sistema Solare, ma non

sempre nell'analisi dei processi coinvolti in questa fase si ha uniformità di vedute,

soprattutto quando si tratta di dover identificare i meccanismi fisici responsabili

dell'innesco e del rapido sviluppo del fenomeno dell'accrescimento.

Fino a qualche decennio fa, poi, la visione dell'origine e dell'evoluzione del Sistema era

molto "tranquilla", nel senso che il meccanismo di accrescimento era inteso come

un aggregarsi graduale di polveri che andavano a formare corpi di dimensioni via via

crescenti, ed in questo quadro non era sufficientemente approfondita l'eventualità del

manifestarsi di violente interazioni tra gli oggetti che si andavano formando o che già

si erano formati. E' vero che, fin dall'inizio del secolo scorso, c'era la consapevolezza

della natura extraterrestre del fenomeno meteoritico, ma esso era considerato quasi un

meccanismo secondario, una caratteristica degenerativa occasionale dell'intero processo

evolutivo, idea di fondo alla quale è possibile a grandi linee ricondurre l'ipotesi di

Olbers (1805) del "pianeta distrutto" quale origine della Fascia Asteroidale (ed

è proprio a tale ipotetico pianeta scomparso che si attribuiva la paternità della caduta

delle "pietre dal cielo").In questa

visione, i crateri che costellano la superficie lunare costituivano un vero e proprio

mondo a parte, una sorta di eccezione che male si adattava all'idea del lento e graduale

aggregarsi dei planetesimali, tanto più che l'altra superficie planetaria conosciuta,

quella della nostra Terra, di tali strutture ne presentava ben poche…

Il sorgere dei primi dubbi sul fatto che il meccanismo degli impatti fosse da considerare

solamente un evento eccezionale si può già intravedere, a mio parere, negli studi di K.

Hirayama sulle famiglie dinamiche degli asteroidi (il suo primo lavoro sull'argomento fu

pubblicato nel 1918), geniale intuizione che spalancherà la strada alle più complesse ed

approfondite elaborazioni successive.

L'idea corrente nell'ambiente scientifico era, però, quella che tale situazione anomala

caratterizzasse unicamente la Fascia degli Asteroidi, vista come una zona particolarmente

affollata e caotica, alla quale ben si adattava il ruolo di biliardo cosmico; per il resto

del Sistema Solare, invece, il modello era quello del perfetto meccanismo a orologeria che

si muoveva seguendo il rigore matematico racchiuso nelle leggi di Keplero.

Ad ogni modo, seppure lentamente, avanzava la consapevolezza che il meccanismo di

accrezione planetaria non doveva consistere unicamente nell'aggregarsi di polveri, ma

doveva prevedere la formazione di oggetti sempre più grandi che risultavano, quasi in un

meccanismo a gradini, dall'unione dei corpi della precedente generazione.

E questa crescita gerarchica doveva inevitabilmente prevedere che oggetti di dimensioni

ormai consistenti potessero scontrarsi, con la concreta eventualità che un tale contatto

risultasse distruttivo.

Oggi questa idea costituisce un punto fermo e irrinunciabile della planetologia.

Alla luce, poi, delle ultime conoscenze acquisite grazie alle missioni delle sonde

spaziali (Voyager, Pioneer, Galileo e NEAR per citare solo le missioni più

eclatanti…) ed alle simulazioni numeriche al computer (applicate in modo sistematico

anche per cercare di capire i meccanismi dinamico-evolutivi degli asteroidi, sulla scia

dell'idea di Hirayama), oggi c'è la certezza che il meccanismo degli urti tra i

planetesimali in via di formazione abbia giocato un ruolo cardine nei processi evolutivi

dell'intero Sistema Solare

Questo non significa solamente riconoscere che l'accrescimento dei planetesimali sia

avvenuto a seguito di "urti costruttivi", in grado cioè di non disperdere nello

spazio dopo l'impatto i materiali costituenti i corpi originari, ma accettare (e talvolta

richiedere espressamente per poter avanzare ipotesi plausibili in merito ad alcune

situazioni) la presenza di urti molto più energetici, veri e propri colossali "colpi

di biliardo" cosmici in grado di mettere a repentaglio la stessa stabilità fisica

degli oggetti già formati.

Fino alla prima metà degli anni '60 gli

scienziati, effettivamente, non avevano a disposizione molti dati per poter considerare

percorribile l'ipotesi di una azione così massiccia e generalizzata del fenomeno

impattivo nell'evoluzione dei corpi del Sistema Solare.

Gli stessi crateri lunari, considerato il loro elevatissimo numero e le ciclopiche

dimensioni di alcuni di essi, non venivano interpretati come vestigia di eventi impattivi

che avevano interessato il nostro satellite, ma si avanzavano spiegazioni meno traumatiche

e più vicine alle manifestazioni geologiche tipiche della Terra, ricorrendo ai fenomeni

vulcanici e alla ricaduta sulla superficie lunare dei massi che tali eruzioni avevano

violentemente scagliato in aria.

Storicamente fu proprio questa ipotesi endogena la prima ad essere proposta per rendere

ragione della superficie estremamente rugosa e irregolare del nostro satellite; nella sua

forma iniziale, tale idea si deve a R. Hooke che, nel 1665, propose che i crateri lunari

fossero dovuti all'esplosione di vapori o gas provenienti dal sottosuolo e raccoltisi

presso la superficie in gigantesche bolle.

Dopo di lui vi furono anche altre "variazioni sul tema", quale ad esempio

l'ipotesi mareale, che attribuì le formazioni lunari al consolidamento sulla superficie

di materiale proveniente dall'interno, sollecitato dinamicamente dall'attrazione

gravitazionale terrestre; oppure l'ipotesi vulcanica in senso stretto, secondo la quale

l'origine dei crateri lunari poteva essere identificata nell'attività di vulcani, anche

se morfologicamente diversi da quelli terrestri.

Accanto ai sostenitori di questa visione endogena (e talvolta in acceso contrasto con

essi) vi era però anche chi sosteneva che si potesse ricondurre la morfologia

superficiale del nostro satellite all'azione dirompente di proiettili cosmici provenienti

dallo spazio interplanetario; la paternità di tale ipotesi meteoritica è attribuibile a

F. von Gruithuisen (1829) e ad R.A. Proctor (1873).

Per molti anni le due differenti visioni si sono contese, anche aspramente, il campo,

finché non è stata da tutti compresa e accettata l'innegabile presenza e la fondamentale

importanza del ruolo degli impatti in tutta la storia del Sistema Solare.

E gran parte del merito va senza dubbio attribuita alle missioni spaziali che, come si

diceva poc'anzi, ci hanno servito su un piatto d'argento l'evidenza che tutte le superfici

dei pianeti e dei satelliti (e non solo di quelli appartenenti al cosiddetto Sistema

Solare interno) sono caratterizzate dalla presenza di una fitta craterizzazione.

Limitandoci unicamente ai corpi celesti a noi più vicini, ricordiamo che la scoperta dei

crateri su Marte è dovuta alle osservazioni del Mariner 4 nel 1965, mentre nel 1971

Mariner 9 mostrò la craterizzazione dei due satelliti marziani Phobos e Deimos.

La craterizzazione di Venere, da sempre nascosta dallo spesso strato di nuvole che riveste

il pianeta, è stata rivelata per la prima volta nel 1972 grazie ad osservazioni radar,

mentre quella di Mercurio ci è nota in seguito alle fotografie inviate nel 1974 dalla

sonda Mariner 10.

E non si può, a proposito del contributo delle sonde spaziali, non accomunare nel ricordo

i meravigliosi tour delle due sonde Voyager (lanciate nel 1977), le fantastiche immagini

inviateci dalla Galileo (la cui missione è iniziata il 18 ottobre 1989) durante i suoi

incontri ravvicinati con il sistema satellitare di Giove e con gli asteroidi Gaspra e Ida

ed il panorama non meno spettacolare dell’asteroide Mathilde, mostratoci dalla sonda

NEAR che, partita il 17 febbraio 1996 con destinazione Eros, è dal 14 febbraio 2000 in

orbita intorno all'asteroide.

Tutte queste immagini provano senza ombra di dubbio che il fenomeno della craterizzazione

è presente in tutti i corpi del Sistema Solare e che l'origine impattiva debba esserne

considerata la causa primaria. Se per spiegare la craterizzazione dei corpi maggiori,

infatti, accanto a quella impattiva, si potrebbe anche suggerire l'ipotesi endogena, non

così sicuramente si potrebbe fare per i corpi di dimensioni più modeste, assolutamente

inadeguati sia ad innescare che a mantenere attivo tale processo, a meno che non

intervengano pesanti fattori esterni (vedi quanto accade su Io, satellite di Giove,

caratterizzato da una parossistica attività vulcanica).

La presenza di crateri anche sui corpi minori, inoltre, è la chiara indicazione che il

meccanismo impattivo è di tipo gerarchico, perfettamente in linea, dunque con la visione

a gradini del processo evolutivo del Sistema Solare.

La stringente considerazione che la

craterizzazione fosse un fenomeno globale non poteva non comportare una riconsiderazione

della collocazione del nostro pianeta in questo tiro a segno cosmico: una vera e propria

rivoluzione culturale nella quale un posto preminente penso si debba riconoscere all'opera

di ricercatore di Eugene Shoemaker. A lui si deve lo studio approfondito (fu l'argomento

della sua tesi di laurea) del Meteor Crater in Arizona e la ricostruzione, ritenuta valida

tuttora, della dinamica dell'evento e della composizione del corpo impattante.

Un elemento molto importante presente nello studio del Cratere di Barringer effettuato dal

Dr. Shoemaker è l'identificazione della coesite (una forma di silicio

che si origina in presenza di elevate pressioni e temperature) quale prova

incontrovertibile dell'origine da impatto, un marchio che, unito a tutte le altre

manifestazioni di metamorfismo da shock, porterà, dalla fine degli anni '60 in poi, ad un

incredibile aumento del numero di identificazioni di crateri da impatto terrestri.

Poche righe fa ho usato il termine di rivoluzione culturale, e per qualcuno potrà suonare

eccessivo, ma io sono convinto che non venga sufficientemente sottolineato il grande

cambiamento di visione che comporta il riconoscere anche per la Terra il ruolo di

bersaglio cosmico.

L'immagine del nostro Pianeta quale luogo privilegiato del Sistema Solare ha subito un

ulteriore scossone, certamente non così micidiale come quello inflitto da Copernico (in

quel caso, addirittura, si proveniva da una visione caratterizzata da una posizione di

riguardo della Terra rispetto all'Universo intero…), ma comunque sufficiente a non

farci considerare più così sicuro il continuo viaggio intorno alla nostra stella e a

costringerci a chiederci se davvero è corretto ciò che riteniamo di conoscere del nostro

passato (la diatriba sulle estinzioni periodiche e sulle loro cause è ben lungi

dall'essere risolta, anzi si arricchisce continuamente di nuovi elementi).

Ma lasciamo in disparte l'analisi (solo apparentemente filosofica…) della nuova

immagine che la consapevolezza del ruolo fondamentale degli impatti ci può suggerire per

la Terra e rivolgiamoci, con il senno di poi, ad evidenziare quegli elementi che possono

suggerire la presenza attiva e fondamentale del meccanismo impattivo nel Sistema Solare.

Il primo elemento che si può mettere sul

tappeto è certamente l'obliquità dei pianeti, cioè l'angolo tra il

piano equatoriale e quello dell'eclittica (vedi tabella):

| Pianeta |

Obliquità |

|

Pianeta |

Obliquità |

| Mercurio |

0° |

|

Giove |

3° 1' |

| Venere |

~ 177° |

|

Saturno |

26° 7' |

| Terra |

24° 25' |

|

Urano |

97° |

| Marte |

25° 2' |

|

Nettuno |

29° 8' |

Come si può notare dai dati riportati (nell'elenco manca Plutone

sia per la peculiarità della sua orbita e sia perché le recenti scoperte degli oggetti

trans-nettuniani potrebbero suggerire per esso una differente e più consona

classificazione), la condizione in cui si trovano tutti i pianeti è caratterizzata dal

fatto che l'equatore non è allineata con il piano orbitale, ma forma un angolo il cui

valore è, in alcuni casi, tutt'altro che trascurabile; una situazione che, ipotizzando un

accrescimento graduale da polveri, non si riuscirebbe a spiegare in modo credibile,

dovendo necessariamente ricorrere all'ipotesi di disomogeneità dinamiche locali, la cui

origine, però, sarebbe un vero mistero.

Come infatti motivare il manifestarsi dell'anomala situazione di Venere, il cui senso di

rotazione è opposto a quello che caratterizza ogni altro pianeta? Per quale ragione e

attraverso quale meccanismo fisico la porzione di nube primordiale collocata a quella

distanza dal Sole avrebbe potuto innescare un moto rotatorio in senso contrario?

Guardando la tabella si può notare che l'unico pianeta che fa eccezione a tale situazione

è Mercurio, ma le sue modeste dimensioni e soprattutto l'estrema vicinanza con il Sole

(solamente 0.38 U.A.) possono dinamicamente rendere ragione della sua situazione orbitale,

come dimostra anche il profondo legame risonante tra periodo orbitale e rotazionale

(stanno in un rapporto 3:2) e tra periodo rotazionale del Sole e analogo periodo di

Mercurio (il rapporto è 7:3).

Ed è proprio perché la sua danza cosmica è pesantemente condizionata dalla presenza

invadente del Sole che Mercurio deve essere considerato l'eccezione che conferma la

regola.

Una regola alla quale non sfuggono neppure i pianeti più massicci, come mostra la

situazione di Urano, letteralmente coricato sul suo piano orbitale.

Quale spiegazione avanzare, allora, per rendere ragione della

presenza di questa obliquità orbitale che caratterizza tutti i pianeti?

La spiegazione più semplice (perché tale appare con il senno di poi…) richiede

espressamente il verificarsi di colossali e violentissimi impatti, non limitati solamente

alla zona più interna (vale a dire ai cosiddetti pianeti terrestri), ma presenti in modo

ugualmente intenso in tutto il Sistema Solare non solo nei momenti della sua formazione,

ma anche nelle epoche successive.

Scontri inimmaginabili, in grado di intervenire pesantemente non solo sulla morfologia

superficiale, ma sulla stessa integrità fisica del bersaglio e sulle sue caratteristiche

dinamiche; il modello proposto nel 1989 da W. Benz e A.G.W. Cameron per giustificare la

situazione di Urano, ad esempio, ipotizza un impattore con dimensioni paragonabili a

quelle della Terra.

Un secondo elemento riconducibile all'azione

degli impatti è la strutturazione stessa del nostro pianeta (ma analogo discorso può

essere fatto per gli altri pianeti di tipo terrestre), nel quale si è verificata una

drastica differenziazione tra gli elementi più pesanti (fondamentalmente ferro e nickel)

e quelli meno pesanti (vari composti silicati quali olivina e pirosseni), differenziazione

avvenuta in seguito a ripetuti e globali fenomeni di fusione sfociati nella discesa verso

il centro del pianeta degli elementi più pesanti, con la conseguente separazione tra

nucleo e mantello.

Ma per giungere a ciò è richiesta una spaventosa quantità di energia, che comunque una

sorgente di tipo collisionale è certamente in grado di fornire, soprattutto se si

considera anche il tasso di impatti che avrebbe caratterizzato le fasi iniziali del

Sistema Solare.

Il quadro generalmente accettato per queste fasi iniziali (desunto in gran parte dallo

studio della craterizzazione lunare) prevede infatti la presenza di un catastrofico

bombardamento che ha coinvolto oggetti con dimensioni anche superiori ai 100 km e la cui

intensità è diminuita drasticamente circa 3850 milioni di anni fa.

Una testimonianza concreta della violenza degli impatti negli stadi iniziali della vita

del Sistema Solare ci proviene dallo studio delle superfici della Luna e di Mercurio.

|

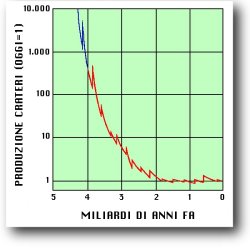

Il grafico illustra la velocità di craterizzazione sulla Luna.

I dati si riferiscono al numero di crateri di varie regioni lunari la cui età è nota

grazie alle analisi dei campioni rocciosi del nostro satellite.

Si può notare il brusco calo del tasso di produzione dei crateri cui si accennava nel

testo.

Le cuspidi indicano che la diminuzione della craterizzazione è avvenuta passando anche

attraverso brevi aumenti dell'intensità del bombardamento

(tratto da: W.K. Hartmann, Le Scienze n. 105 - maggio 1977) |

Osservando le numerose immagini di questi due corpi a nostra

disposizione, non può non balzare subito all'occhio l'incredibile somiglianza delle due

superfici, ambedue caratterizzate dalla presenza di una fitta craterizzazione, che va

dalle piccole strutture ai grandi bacini di impatto.

Ambedue i corpi costituiscono la conferma di un intenso bombardamento che, perlomeno, ha

caratterizzato tutta la zona interna del Sistema Solare e che si è protratto nel tempo

non a ritmo costante ma con una graduale diminuzione sia delle dimensioni dei corpi

impattanti che del numero stesso degli impatti (questi dati si possono desumere

dall'osservazione delle dimensioni e della sovrapposizione dei vari crateri).

Ma una situazione ben più violenta ci viene

suggerita allorché spingiamo la nostra analisi un po' più in profondità, prendendo in

considerazione i valori delle densità di Mercurio e del nostro satellite.

Se consideriamo le densità dei pianeti a pressione zero, cioè ipotizzando per essi una

struttura sferica senza gli effetti della compressione, il valore risultante della

densità di Mercurio (5.3 g/cm3) è superiore a quello di tutti gli altri

pianeti di tipo terrestre e questo ci porta a ipotizzare una struttura formata da un

nucleo ferroso avvolto da una sottile crosta composta prevalentemente da silicati.

Mercurio, dunque, così simile alla Luna in superficie (anche come composizione chimica),

avrebbe un nucleo interno uguale a quello della Terra, verosimilmente proveniente, come è

avvenuto per il nostro pianeta, dal meccanismo della differenziazione nucleo-mantello.

La domanda cruciale, a questo punto, è la seguente: è sufficiente invocare la maggiore

temperatura causata dall'estrema vicinanza del Sole per spiegare la carenza di sostanze

più leggere (ipotesi dell'evaporazione del mantello) oppure è necessario ricorrere ad un

processo meccanico di asportazione dei materiali (ipotesi della rimozione collisionale)?

Ambedue le ipotesi possono reggere, ma, alla luce di quanto stiamo dicendo riguardo ai

primi stadi di formazione del Sistema Solare caratterizzati da planetesimali in moto

caotico destinati ad essere l'uno per l'altro o proiettile o bersaglio, l'ipotesi di un

gigantesco urto che ha privato Mercurio del suo mantello di silicati appare certamente

molto plausibile. Tale impatto, da collocare nei primi momenti del periodo di intenso

bombardamento, potrebbe inoltre rendere ragione dell'inclinazione dell'orbita rispetto

all'eclittica (7 gradi), maggiore di quella di tutti gli altri pianeti (escluso Plutone,

alla cui particolarità abbiamo già fatto un accenno).

Le correnti simulazioni per il fenomeno ipotizzano un proiettile dotato di massa di circa

un quinto di quella del pianeta ed una velocità di impatto di 20 km/sec.

|

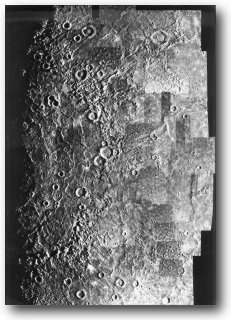

Mercurio - Bacino Caloris.

Sono visibili nella parte sinistra dell'immagine gli anelli concentrici di questo

immenso bacino di impatto (cratere multiring).

Il diametro della struttura, ricavato valutando l'anello più elevato, è di

1.340 km; se però si considera l'anello più esterno il valore del diametro

(pur nella incertezza delle misurazioni dovuta alla sua discontinuità) raggiunge i 3.700

km. |

Se il problema per Mercurio era trovare una spiegazione alla sua elevata

densità, per la Luna siamo di fronte ad una situazione opposta. Dal momento che la sua

densità (valore medio 3.34 g/cm3) è molto prossima a quella del mantello

terrestre, è sempre stato considerato logico ipotizzare per il nostro satellite una

composizione di silicati e, necessariamente, la mancanza di quel nucleo pesante che può

essere considerato una caratteristica saliente dei corpi planetari posti in questa zona

del Sistema Solare. Una svolta fondamentale si è avuta allorché, grazie alla

possibilità di esaminare direttamente le rocce lunari riportate a Terra dalle missioni

Americane e Sovietiche, si è scoperto che la composizione chimica del mantello terrestre

era molto diversa da quella delle rocce lunari, che risultano completamente prive di acqua

e notevolmente arricchite di elementi refrattari.

Svanita in tal modo la possibilità di ipotizzare per il mantello terrestre e quello

lunare una medesima origine, si doveva abbandonare anche la teoria che proponeva per il

nostro satellite una formazione coeva alla Terra, come pianeta doppio. Poiché altre

ipotesi (quale ad esempio la cattura da un'orbita indipendente o quella della fissione

causata dalla rapida rotazione terrestre) dovevano essere abbandonate per difficoltà

dinamiche, era necessario trovare altri modelli che fossero in grado di risolvere sia il

problema dell'elevato contenuto di momento angolare del sistema Terra-Luna, per altro noto

da molto tempo, sia il problema chimico della strana composizione del nostro satellite.

Prende così corpo l'ipotesi di un catastrofico impatto della Terra con un planetesimale

(i modelli propongono per il proiettile dimensioni dell'ordine di quelle di Marte),

impatto che sicuramente potrebbe rendere ragione del momento angolare del sistema

Terra-Luna, non giustificabile ricorrendo solamente a casuali impatti di minori

dimensioni. Ma potrebbe anche spiegare le differenziazioni chimiche se, partendo dal

presupposto che il corpo destinato a colpire la Terra fosse già differenziato in nucleo e

mantello, si ipotizza che, in seguito all'urto, il suo nucleo avrebbe contribuito ad

incrementare quello terrestre, mentre il mantello, inizialmente disperso in un disco, si

sarebbe successivamente riaggregato per originare la Luna.

L'accrezione e la solidificazione della crosta lunare verrebbero collocate 4440 milioni di

anni fa, epoca nella quale iniziò, con una durata di circa 500 milioni di anni, il

periodo di intenso bombardamento responsabile della creazione di quegli smisurati bacini

d'impatto, in seguito colmati da colate basaltiche, che attualmente costituiscono i Mari

lunari.

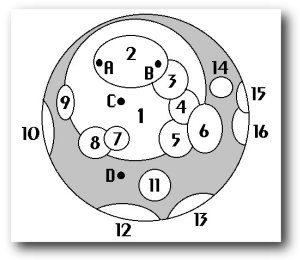

Si può avere un'idea dei giganteschi impatti che hanno caratterizzato il nostro satellite

osservando la figura (adattata da: Wilhelms D.E., USGS Prof. Paper 1348, 1987): in

essa vengono schematizzate la posizione e le dimensioni approssimative dei maggiori bacini

d'impatto identificabili sulla faccia visibile della Luna (si notino le gigantesche

dimensioni dell'Oceanus Procellarum, con diametro apparente di 3200 km).

Bisogna precisare che, mentre per alcune delle strutture indicate nello schema l'origine

impattiva è generalmente accettata, per altre vi sono ancora alcune incertezze, che,

comunque, non scalfiscono assolutamente l'impressionante immagine di bersaglio cosmico che

il nostro satellite ci offre.

Nel grafico sono stati inoltre inseriti anche alcuni crateri di riferimento.

|

Legenda:

1.Procellarum

2. Imbrium

3. Serenitatis

4. Tranquillitatis

5. Nectaris

6. Fecunditatis

7. Nubium

8. Humorum

9. Grimaldi

10. Orientale

11. Mutus - Vlacq

12. Polo Sud - Aitken

13. Australe

14. Crisium

15. Marginis

16. Smythii

A. Aristarchus

B. Archimedes

C. Copernicus

D. Tycho |

Ma nel Sistema Solare non ci sono

solamente la Luna e Mercurio…

Proseguiamo perciò il nostro cammino alla ricerca di testimonianze relative alla presenza

e al ruolo degli impatti, e lo facciamo cominciando dai pianeti a noi più vicini.

Venere, per molti aspetti considerato il pianeta gemello della Terra, ha nella

densa atmosfera la sua caratteristica saliente, caratteristica che ha sempre costituito

una barriera insuperabile per poter effettuare una anche minima analisi superficiale.

L'ostacolo è stato rimosso ricorrendo alle osservazioni radar, effettuate sia dai

radiotelescopi terrestri (soprattutto Arecibo in occasione delle congiunzioni Terra-Venere

verificatesi negli anni 1975 e 1977) sia dagli strumenti collocati sulle sonde (ricordiamo

per tutte le sovietiche Venera 15 e 16 lanciate nel giugno 1983); il merito della

dettagliata conoscenza attuale della morfologia superficiale del pianeta, però, è da

attribuire principalmente alla sonda Magellan (lanciata il 4 maggio 1989) che, a partire

dal 1990, ha fornito una mappa topografica dettagliata di oltre il 98% della superficie,

con risoluzione di 120 m nella zona equatoriale e 250 m ai poli.

E da tale mappa risulta evidente che anche sulla superficie di Venere è possibile

riconoscere i tipici crateri da impatto, con diametri compresi tra 3 e 280 km ed una

distribuzione abbastanza uniforme sull'intera superficie del pianeta. E' stato inoltre

possibile identificare bacini d'impatto di enormi proporzioni, quale ad esempio una

struttura circolare (di coordinate 35° Sud e 135° Est) di ben 1800 km di diametro. Le

strutture individuate non sembrano mostrare, in oltre il 60% dei casi, effetti di

modificazione imputabili a processi geologici o climatici ed in questo frangente Venere si

discosta molto da quanto avviene sulla Terra, sulla quale il meccanismo di cancellazione

delle strutture superficiali è decisamente più attivo.

Il fatto che non siano stati individuati crateri inferiori a 3 km è da imputare alla

potente azione di filtro giocata dalla densa atmosfera venusiana, in grado di distruggere

i meteoroidi al di sotto di una certa dimensione oppure di frenarne la caduta al punto da

non produrre cratere al momento dell'impatto con la superficie. In ogni caso si dovrebbe

manifestare al suolo l'azione dell'onda d'urto trasmessa dal meteoroide all'atmosfera e

tale potrebbe essere il meccanismo che ha originato alcune particolari strutture

superficiali.

Utilizzando il conteggio dei crateri quale strumento di datazione superficiale, si può

ipotizzare per l'attuale superficie di Venere una età di 500 milioni di anni e questo

implica che si sia verificato un catastrofico episodio di ringiovanimento associabile,

probabilmente, ad una intensa attività di tipo vulcanico che ha riversato sulla

superficie del pianeta uno strato di lava ed ha in tal modo cancellato ogni traccia di

precedenti impatti.

La testimonianza maggiore in merito al ruolo che gli impatti hanno giocato per Venere è,

però, il già accennato moto di rotazione retrogrado del pianeta, unico in tutto il

Sistema (eccettuando l'altro caso particolare costituito da Urano), riconducibile ad un

gigantesco urto avvenuto nei momenti iniziali della sua formazione, allorché le

dimensioni dei planetesimali che entravano in collisione erano decisamente superiori agli

impattori delle epoche successive, quando le orbite si erano ormai stabilizzate e le zone

più "a rischio" si erano quasi completamente svuotate.

Marte presenta una strana conformazione superficiale, accomunando due emisferi

(separati da un cerchio massimo inclinato di circa 35° rispetto all'equatore) con

caratteristiche completamente differenti, uno (quello meridionale) ricco di crateri,

canali e profonde depressioni la cui morfologia può richiamare gli altipiani lunari e

l'altro (quello settentrionale) caratterizzato da pochi crateri e dalla presenza di

numerose strutture vulcaniche estinte.

L'analisi delle strutture d'impatto ci permette alcune considerazioni sulla composizione

del suolo marziano suggerendo l'abbondante presenza di acqua sotto forma di permafrost:

gli ejecta dei crateri d'impatto, infatti, mostrano un contorno lobato (e non a raggiera

come gli ejecta dei crateri lunari) interpretabile come un avanzare di fango, formatosi

dallo scioglimento del terreno ghiacciato ad opera del calore generato dall'impatto e

successivamente congelato dopo aver ricoperto la zona circostante.

|

Cratere da impatto sulla superficie di Marte: si può notare il

caratteristico contorno lobato degli ejecta, indice della presenza di acqua. |

Molto dibattuto è il problema dell'acqua sulla superficie di Marte, la

cui presenza in epoche passate è testimoniata in modo ineccepibile da molteplici

strutture per le quali è ormai fuori discussione l'origine da fenomeni di natura erosiva.

Una possibile risposta al problema dell'origine di queste grandi quantità di acqua è

suggerita da Christopher F. Chyba ricorrendo all'intenso bombardamento ad opera di comete

ed asteroidi carbonacei nell'epoca iniziale della formazione del Sistema Solare, un

processo in grado di apportare sulla superficie del pianeta rosso uno strato uniformemente

distribuito di 10-100 metri d'acqua: ancora una volta, dunque, viene chiamato in causa il

meccanismo degli impatti.

Ormai siamo entrati nel cosiddetto Sistema

Solare esterno, ed anche qui le testimonianze in merito al ruolo giocato dagli impatti

proprio non mancano…

La Fascia degli Asteroidi è stata da sempre considerata, nell'immaginario

collettivo, il luogo più indicato per il verificarsi di collisioni. Si è sempre

raffigurato tale zona, infatti, come fittamente popolata di corpi in moto caotico e dunque

destinati, inevitabilmente, a cozzare l'un contro l'altro. Ed in effetti l'idea delle

famiglie dinamiche di Hirayama si colloca alla perfezione in questo quadro, mostrando come

tali urti possano talvolta essere così violenti da distruggere completamente i corpi in

essi coinvolti. In forza di queste considerazioni, l'iconografia tradizionale degli

asteroidi li rappresentava come corpi irregolari, la cui morfologia superficiale non

doveva essere molto dissimile da quella rivelata dalle immagini dei due satelliti di Marte

Phobos e Deimos.

E proprio tale morfologia è stata puntualmente rivelata allorché la sonda Galileo ha

trasmesso a Terra le immagini di Gaspra e Ida e, successivamente, la NEAR quelle di

Mathilde e di Eros: anche su questi frammenti cosmici facevano mostra di sé i segni

lasciati dagli impatti, testimonianze silenziose di un passato veramente…

movimentato.

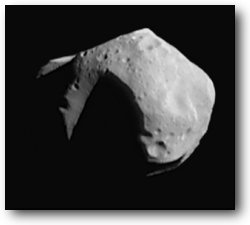

Non solo crateri più o meno fitti e di svariate misure, ma anche vere e proprie voragini,

le cui impressionanti dimensioni lasciano talvolta perplessi sul fatto che il corpo non si

sia disintegrato: veramente incredibile quella di oltre 20 km presente su Mathilde, un

asteroide che ha un diametro di 52 km!!!.

|

Mathilde

si può vedere in primo piano il cratere di 20 km di diametro al quale si è

accennato poco sopra.

L'immagine è stata ripresa dalla sonda NEAR. |

Certo non possiamo aspettarci che

i giganti gassosi (Giove e Saturno) possano offrirci una superficie cosparsa

di crateri come quella dei pianeti terrestri, anche perché la "superficie" di

questi corpi costituiti soprattutto da gas è molto lontana dall'immagine tradizionalmente

associata a questo termine... In occasione dell'impatto con la cometa Shoemaker-Levy 9

(luglio 1994) si sono potuti notare gli impressionanti ed evidentissimi segni lasciati dai

frammenti sulla superficie di Giove, ma si è potuto notare anche che nel volgere di un

anno le tracce erano notevolmente diminuite in intensità, chiara indicazione della

potente azione dell'atmosfera gioviana, in grado di disperdere rapidamente le polveri ed i

gas originatisi nell'impatto e rimasti in sospensione.

|

Le macchie nere dell'immagine a sinistra sono le

cicatrici lasciate su Giove dagli impatti della cometa Shoemaker-Levy 9. |

Se Giove è avaro di informazioni circa il ruolo giocato dagli impatti,

non si può dire analoga cosa dei suoi satelliti.

La superficie di Ganimede racconta, pur nella notevole diversificazione che la

caratterizza, un passato di violenti impatti, e la diversità nella distribuzione dei

crateri può ragionevolmente essere interpretata come una conseguenza delle differenti

età dei terreni. Se interpretiamo le caratteristiche strutture superficiali come una

traccia di intensa e travagliata attività geologica, dobbiamo anche ipotizzare che tale

attività abbia inevitabilmente nascosto gli impatti più antichi e questo potrebbe

spiegare la presenza solo di strutture relativamente piccole e l'assenza dei giganteschi

bacini d'impatto rilevabili altrove. Questo, comunque, non impedisce anche a Ganimede di

fare sfoggio di una struttura di 550 km (il bacino Gilgamesh).

Callisto è per dimensioni uguale a Mercurio e, proprio come Mercurio, presenta una

superficie con una fitta craterizzazione, con la presenza di larghi bacini d'impatto (i

due maggiori sono Valhalla con diametro di 4000 km e Asgard di oltre 1600 km), segnale

che, a differenza di quanto è avvenuto per Ganimede, la sua superficie non è stata

ringiovanita e rimodellata dalla attività geologica.

|

Superficie di Ganimede

La struttura raffigurata è una catena di crateri riconducibile ad un corpo disintegratosi

in frammenti prima di colpire la superficie, proprio come è accaduto alla Shoemaker-Levy

9. |

Possiamo aspettarci poco dall'analisi della superficie di Io in

merito all'evidenza ed al ruolo giocato dagli impatti: l'intenso riscaldamento interno

indotto dall'azione di marea generata dalla vicinanza di Giove ha nei fenomeni vulcanici

il suo tipico e naturale epilogo e questo processo influenza pesantemente la morfologia

superficie del satellite. La superficie di Io, infatti, è ricoperta da una coltre

composta dal materiale eruttato continuamente dai vulcani e si calcola che, al tasso di

produzione attuale, nel corso di un milione di anni tale materiale possa raggiungere il

ragguardevole spessore di 10 metri.

Anche da Europa ci provengono scarse informazioni sul tasso di impatti che ha

caratterizzato il sistema satellitare di Giove, ma per ben altri motivi. La superficie del

secondo satellite galileiano, come d'altra parte è logico aspettarsi in questa zona così

lontana dal Sole, è completamente ricoperta da uno spesso strato di ghiaccio e pertanto,

in caso di impatto, non sussistono le premesse ambientali perché una struttura craterica

si possa conservare per lunghi periodi. L'analisi delle immagini inviate dalle sonde

(soprattutto quelle scattate dalla Galileo nel corso del flyby effettuato il 6 novembre

1997) ci permette comunque di rilevare, sparsi tra le caratteristiche striature della

superficie di Europa, numerosi crateri piccoli e grandi: si può senza difficoltà

identificare l'evidente struttura a raggiera di Pwyll (un cratere recente con diametro di

26 km) e, con altrettanta facilità si può notare, in una immagine del 4 aprile 1997, una

struttura craterica multi ring di 140 km di diametro.

Una situazione tormentata imputabile per alcuni

aspetti al meccanismo degli impatti ci viene offerta anche dal sistema di Saturno.

Tralasciamo il discorso relativo agli anelli (tra l'altro non più esclusiva

caratteristica di questo pianeta, dopo le scoperte di analoghe strutture per Giove, Urano

e Nettuno) la cui formazione può essere spiegata non solo ricorrendo ad un impatto in

grado di sbriciolare un satellite, ma anche chiamando in causa le intense forze mareali

del pianeta o meccanismi accretivi partendo da un disco originario intorno al pianeta.

L'esempio che intendo evidenziare è offerto dal satellite Mimas, un oggetto di

circa 390 km di diametro, sulla cui superficie spicca il gigantesco cratere Herschel. Le

dimensioni di questa struttura (ben 130 km di diametro) ci inducono a ritenere che

l'impatto che l'ha generato sia stato ad un passo dal causare danni strutturali ben più

disastrosi, e la stessa inclinazione orbitale di Mimas (circa 1,5°) non è escluso che si

possa ragionevolmente attribuire proprio a tale evento.

|

Mimas ed il gigantesco cratere Herschel. |

Mimas, analogamente a Rhea e Giapeto, mostra inoltre una

saturazione di piccoli crateri ed una carenza di quelli maggiori di 30 km, indizio che

l'epoca della sua formazione è recente, collocabile cioè in un periodo in cui gli

impattori erano ormai diventati più piccoli e quelli di maggiori dimensioni costituivano

solamente dei casi isolati. Ne consegue che si può ipotizzare per tali satelliti un

meccanismo di creazione-distruzione che si può essere attivato più volte nel corso della

loro storia.

Per quanto riguarda Urano si è già accennato in

precedenza al suo asse di rotazione praticamente adagiato sull'orbita, indicazione chiara

che si sono verificati violenti episodi collisionali che hanno profondamente influenzato

la sua formazione. Le indicazioni provenienti dal suo sistema satellitare non ci

consentono di trarre molte conclusioni, anche perché le superfici dei satelliti mostrano

talvolta morfologie quasi opposte. Mentre Ariel e Titania, infatti, con le

loro superfici abbastanza giovani rivelano di essere stati dei corpi geologicamente attivi

e Umbriel, che richiama molto la morfologia di Callisto, esibisce una superficie

praticamente immutata dal termine del periodo di intenso bombardamento iniziale, Miranda

mostra sia terreni molto antichi e fitti di crateri sia terreni che risultano molto più

recenti, forse i più giovani tra quelli riscontrabili nel sistema satellitare di Urano.

Quest'ultimo satellite, inoltre, mostra una inclinazione orbitale di oltre 4 gradi,

evidente indizio di un passato piuttosto burrascoso. E perché dunque non collegare ad un

unico evento impattivo sia questa anomala inclinazione dell'orbita, maggiore di quella

degli altri satelliti di Urano, sia il ringiovanimento di una parte della superficie,

meccanismo molto efficiente nel caso di superfici costituite quasi esclusivamente da

ghiacci come sono quelle dei corpi collocati in questi angoli remoti del Sistema Solare?

E siamo giunti al secondo gigante di ghiaccio, Nettuno. Anche in questo caso le

indicazioni dirette per un approfondimento del tema degli impatti sono piuttosto scarse;

le immagini più recenti del pianeta (inviate dal Voyager 2 nell'agosto 1989) mostrano una

enigmatica superficie verde-azzurro con evidenti segni di complessi moti atmosferici, ma

nulla ci è dato di conoscere della superficie sottostante.

Certamente più utili per i nostri fini le immagini relative alla superficie di Tritone,

che mostrano la presenza sia di complesse strutture di difficile interpretazione sia

quella più familiare dei bacini di impatto, quasi cancellati dal materiale effusivo che

ha colmato la cavità iniziale (proprio in tale fenomeno e nella sua collocazione in

un'epoca recente si potrebbe ricercare la spiegazione dell'assenza di altri crateri).

Ma Tritone, indirettamente, ci può dare una indicazione molto più importante.

Il sistema satellitare di Nettuno (troppo anomalo per essere quello originario) ha da

sempre spronato i planetologi ad identificare le cause della sua stranezza, ma non sempre

le teorie proposte erano in grado di rispondere a tutti gli interrogativi. L'idea

attualmente accettata è quella proposta da P. Farinella e collaboratori nel 1980, che

identifica nella cattura di Tritone lo sconvolgimento del primitivo sistema satellitare di

Nettuno. Con tale ipotesi si può spiegare non solo il moto retrogrado del satellite, ma

anche l'esistenza delle complesse strutture superficiali attribuibili alle forti

sollecitazioni gravitazionali che ne avrebbero riscaldato l'interno.

Dopo la scoperta degli oggetti trans-nettuniani si è fatta strada l'idea che Tritone e

molti altri corpi celesti (Plutone con il suo satellite Caronte, il satellite di Saturno

Phoebe, Chirone ed il gruppo dei Centauri) appartengano proprio a questa tipologia di

oggetti e dunque provengano dalla cosiddetta Fascia di Kuiper-Edgeworth.

Mentre Tritone è stato direttamente catturato da Nettuno e altri oggetti sono stati

bloccati in un'orbita stabile (Plutone, ad esempio, e un gran numero di Kuiper Belt

Objects sono in risonanza orbitale con Nettuno), appare molto ragionevole l'ipotesi che

altri "Tritoni" possano essere entrati nella zona planetaria del Sistema Solare,

terminando bruscamente la loro lunga corsa sulla superficie di un pianeta con evidenti

drammatiche conseguenze (basti pensare che Tritone ha un diametro di 2705 km…).

Questa "ragionevole ipotesi", inoltre, renderebbe possibile il verificarsi di

impatti di dimensioni gigantesche anche in epoche successive al bombardamento iniziale che

ha caratterizzato l'evoluzione del Sistema ed al quale, fino ad ora, abbiamo fatto

riferimento quale periodo contrassegnato dagli impatti più energetici.

Siamo così giunti al termine di questo rapido

viaggio tra i corpi del Sistema Solare alla ricerca di testimonianze sul ruolo degli

impatti. Ritengo che molti degli argomenti presentati meriterebbero una trattazione ben

più approfondita dei miei sommari e scarni "appunti di viaggio", ma devo

rinunciare a farlo perché questo mi porterebbe troppo lontano dalle finalità che mi sono

prefissato.

Resta solo il tempo di trarre qualche conclusione; dal quadro proposto emergono infatti

alcune idee che ritengo di poter così sintetizzare:

1. Il fenomeno degli impatti ha interessato e

interessa tutti i corpi del Sistema Solare.

I flussi di craterizzazione mostrano situazioni non sempre omogenee tra le varie zone del

Sistema, tuttavia il loro studio, che ha nel conteggio dei crateri il dato

principale, costituisce un ottimo criterio per valutare le epoche di formazione delle

varie superfici.

Anche se, chiaramente, è molto arduo (e talvolta impossibile) riuscire a correlare, sulla

base solamente di questi dati, le fasi geologiche dei vari corpi (sarebbe infatti

necessario disporre della datazione isotopica dei materiali), emerge ugualmente, quale

dato generale, il passaggio da una situazione di intensa craterizzazione iniziale ad una

fase meno violenta.

2. Gli episodi impattivi non hanno avuto

solamente uno sbocco nella modificazione della morfologia superficiale di

tutti i corpi, ma hanno contribuito anche a cambiare la stessa strutturazione

interna (differenziazione nucleo/mantello) in quelli sufficientemente grandi.

3. Talvolta i fenomeni di impatto hanno comportato pesanti

modificazioni di carattere dinamico, testimoniate dalla peculiarità di

alcune orbite.

4. Per i pianeti di tipo terrestre bisogna sottolineare il

ruolo degli impatti nel meccanismo di rimozione/creazione delle atmosfere

planetarie.

Le atmosfere attualmente presenti non possono certamente essere quelle originarie, dato

che la formazione dei pianeti interni si colloca quando ormai il vento stellare aveva

abbondantemente svuotato di gas il Sistema ancora in formazione.

Siamo ancora lontani, però, dal poter affermare se le nuove atmosfere siano un fenomeno

diretto della volatilizzazione degli elementi componenti la superficie planetaria

innescata dal calore riconducibile agli impatti e/o ad altri fenomeni di tipo endogeno

oppure vi sia stato un apporto diretto di tali elementi proprio da parte dei proiettili

cosmici.

5. Un altro elemento fondamentale da inglobare in ogni

discorso sugli impatti riguarda la presenza attuale di acqua sul nostro

pianeta e nel passato del pianeta Marte, come dimostra in modo eloquente la sua morfologia

superficiale.

Dal momento che questa acqua quasi certamente non potrebbe provenire dai planetesimali che

si stavano aggregando (la temperatura in questa zona del Sistema Solare era troppo

elevata), si deve ricercarne l'origine in una sorgente esterna.

6. Certamente non trascurabile, infine, seppure in una visione

antropica dei fenomeni che stiamo considerando, è il ruolo giocato dagli impatti

nel "preparare il terreno" alla comparsa dell'uomo, intervenendo in modo attivo

nelle fasi evolutive della biosfera terrestre, e faccio esplicito riferimento alle grandi

estinzioni periodiche, che hanno nell'evento K/T, nella scomparsa dei grandi dinosauri e

nell'ascesa dei mammiferi l'esempio più conosciuto.

Per tali eventi, ormai, comincia ad essere accettata - superando le perplessità degli

anni '80 - la presenza di una componente esterna che, sovrapponendosi alle dinamiche

evolutive fisiologiche delle specie, ha talvolta imposto drammatici e repentini

cambiamenti.

L'immagine proposta, dunque, è quella di un

Sistema Solare in cui il meccanismo degli impatti è stato molto più di un semplice

effetto secondario imputabile al grande affollamento di oggetti collocati in orbite che si

incrociavano pericolosamente.

L'idea che mi sono sforzato di mettere in evidenza, spero con sufficiente apporto di

prove, è che il meccanismo degli impatti è stato ed è tuttora un fondamentale processo

evolutivo, non solo come momento distruttivo, ma anche come indispensabile e basilare

elemento costruttivo nella edificazione e nella strutturazione definitiva (o quasi…)

di tutti i corpi del Sistema Solare.

Come anche il lettore più distratto avrà certamente notato, non ho parlato delle

strutture da impatto individuabili sulla superficie della nostra Terra (solo un fugace

accenno iniziale al Meteor Crater e, al termine, all'evento K/T): è perciò doveroso da

parte mia - e prima che mi venga chiesto - motivare la mia scelta.

Al di là di una motivazione scherzosa che potrei addurre (appellandomi alla necessità di

non superare il limite di sopportazione del lettore…), sono convinto che l'argomento

del ruolo degli impatti con la Terra necessiti di una trattazione a se stante, non

solamente perché la Terra è il nostro Pianeta, ma soprattutto per le inevitabili

problematiche correlate (l'analisi del complesso fenomeno meteoritico, la situazione

attuale e le prospettive future della ricerca dei NEO, i criteri di l'individuazione delle

strutture terrestri da impatto e le difficoltà presenti in tale ricerca, le reali difese

contro possibili impatti futuri, la valutazione di oscuri eventi del passato che

potrebbero aver influenzato le stesse vicende storiche, ecc…): problematiche la cui

analisi richiederebbe molte e molte altre pagine (alcune delle quali sto gradualmente

aggiungendo al mio sito web…), e voci certamente più autorevoli della mia (e anche

per queste... mi sto organizzando). |

![]()

![]()